2025年11月10日,武汉大学药学院、中南医院药学研究院鲁丽课题组在Nature Communications在线发表题为“A chromosome-level genome of Astilbe chinensis unveils the evolution of a terpene biosynthetic gene cluster”的研究论文。

该论文完成了虎耳草科植物落新妇的染色体级别基因组图谱,并在基因组中发现了一个编码桉叶-5,7-二烯(eudesma-5,7-diene)合成酶基因,通过跨物种比较,揭示了基因复制与功能分化是驱动基因簇进化与代谢多样性的核心动力。这项研究为虎耳草科植物的进化与遗传研究提供了宝贵资源,也为利用合成生物学开发植物天然产物开辟了新路径。

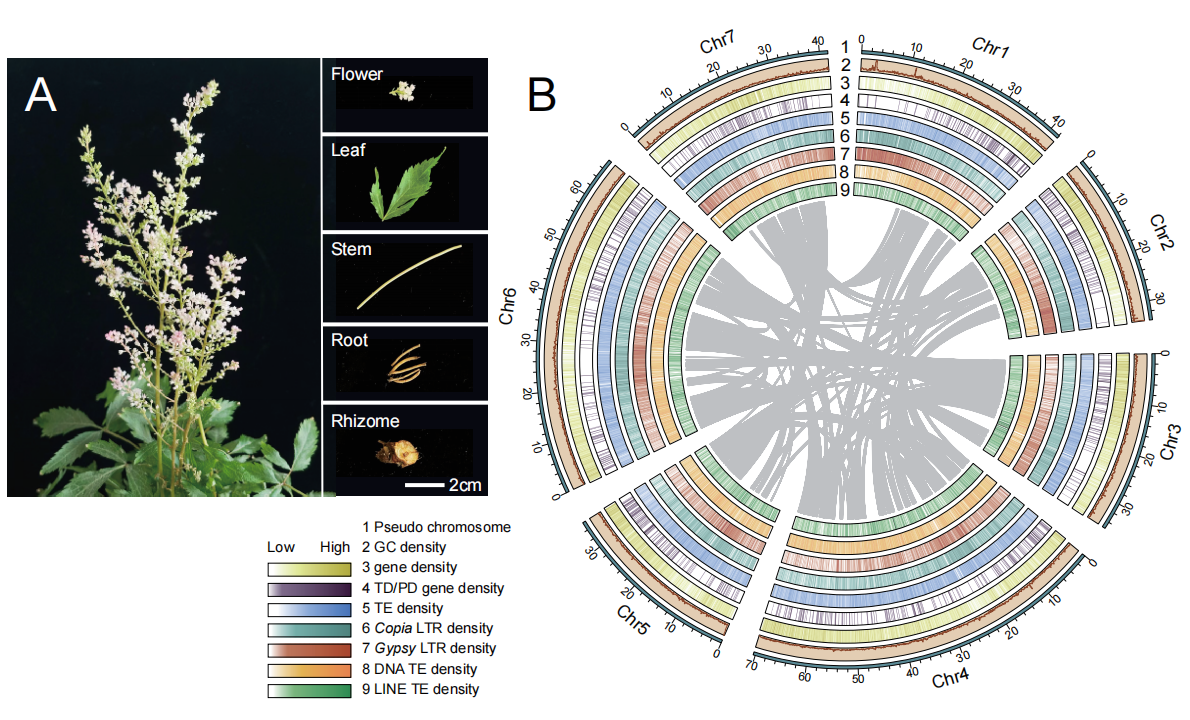

图1 落新妇形态、基因组特征及同线性图谱

落新妇(Astilbe chinensis)是虎耳草科的一种多年生观赏植物,因其花色绚烂多样而备受园艺界青睐。此外,它还富含多种次生代谢产物,具备良好的药用潜力。该物种所属的虎耳草科作为植物进化中的关键类群,然而其基因组资源却十分匮乏。因此,对落新妇进行全基因组测序,不仅为探讨植物进化提供了新见解,也贡献了新颖的基因组数据资源。该研究采用Nanopore长读长、Illumina短读长与Hi-C技术相结合的策略,成功组装出大小为335.3 Mb、包含7条染色体的高质量染色体级别落新妇基因组。比较基因组学分析表明,落新妇仅经历了被子植物共有的γ全基因组三倍化事件,而未发生近期的独立基因组加倍。

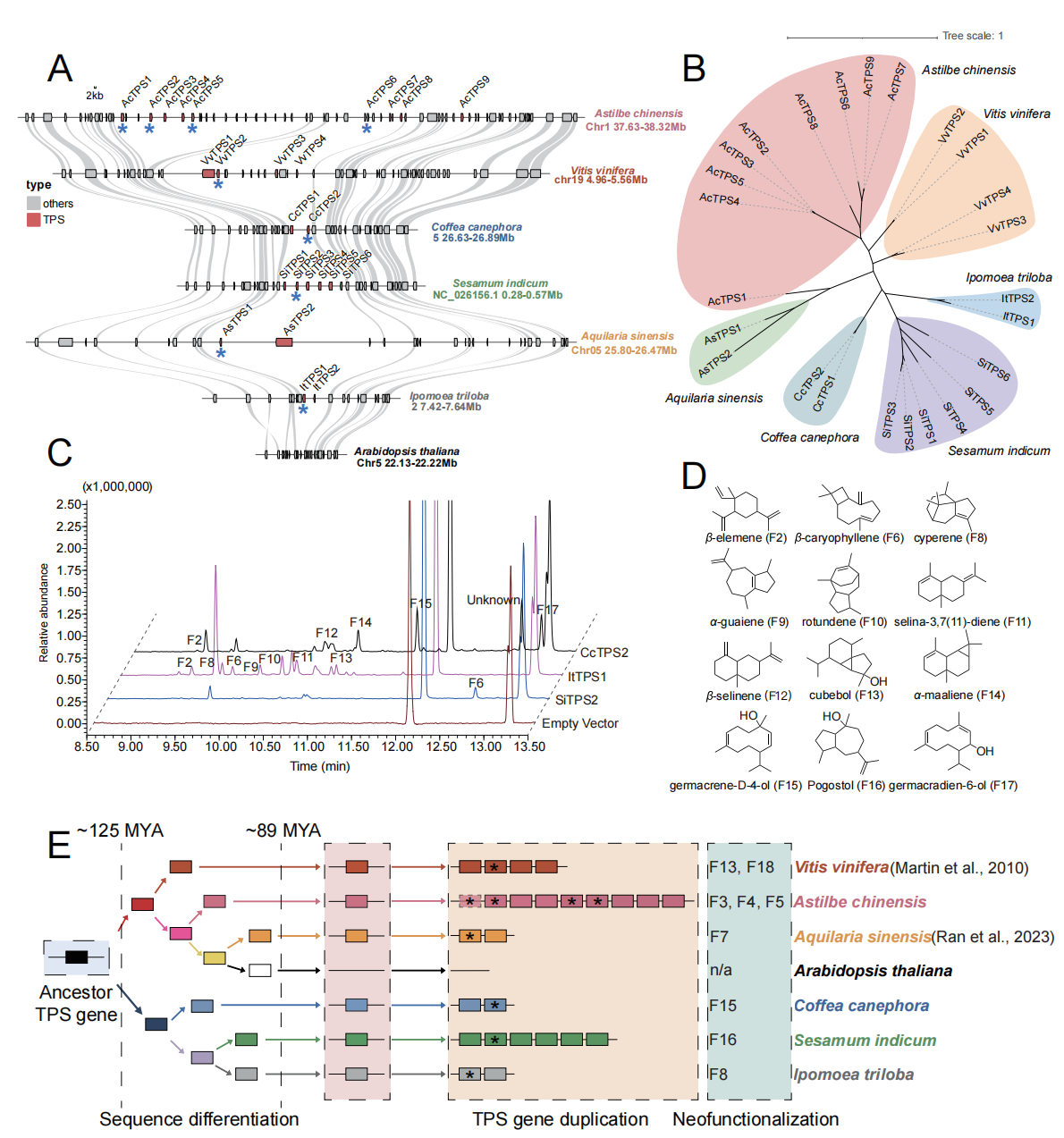

在基因组中鉴定到一个萜类生物合成基因簇,其中包含9个萜类合酶基因;从中进一步识别出萜类合酶AcTPS2,功能研究证实其为首个被报道的桉叶-5,7-二烯合成酶,并借助核磁共振等技术对其产物结构进行了精确解析。跨物种共线性分析与系统发育研究揭示了该基因簇的进化模型:其起源早于物种分化,而基因的串联复制扩张与功能分化主要发生于物种形成之后,这一进化机制促进了萜类代谢产物多样性的形成,从而增强了植物对生态环境的适应能力。

图2 萜类合酶基因在生物合成基因簇中的复制发生在物种形成之后。

该研究是鲁丽课题组在落新妇中相继发现合成新地奥斯明的糖基转移酶(J. Agr. Food Chem. 2024)及合成红景天苷糖基转移酶(Plant Biotechnol. J. 2025)后的又一重要进展。该研究表明,即使在研究基础薄弱、关注度较低的植物中,仍可系统发掘出大量有价值的基因资源,反映出植物天然产物生物合成途径中仍存在广阔的未探索空间。植物具有高度的分化性与代谢多样性,随着基因组数据的持续积累,结合合成生物学方法对植物基因资源进行系统性挖掘,不仅有助于深化基因组功能解析,也为开发高价值天然产物提供了新的研究路径。

该研究得到国家重点研发计划合成生物学重点专项的资助。武汉大学药学院、中南医院药学研究院为论文第一单位,鲁丽研究员为论文通讯作者,博士研究生陈芳芳和姚燕为论文共同第一作者。研究团队特别感谢上海交通大学刘天罡教授的指导和帮助,感谢中国科学院武汉植物园邱英雄教授对基因组分析的指导和帮助。课题组欢迎26级博士研究生报考,植物化学背景优先。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64842-9